子どもの本とボードゲームぐるり-ぐるりは、親子でも安心して過ごせる場所づくりを目指しています。

一見、絵本とボードゲームという組み合わせは異色に思えるかもしれません。

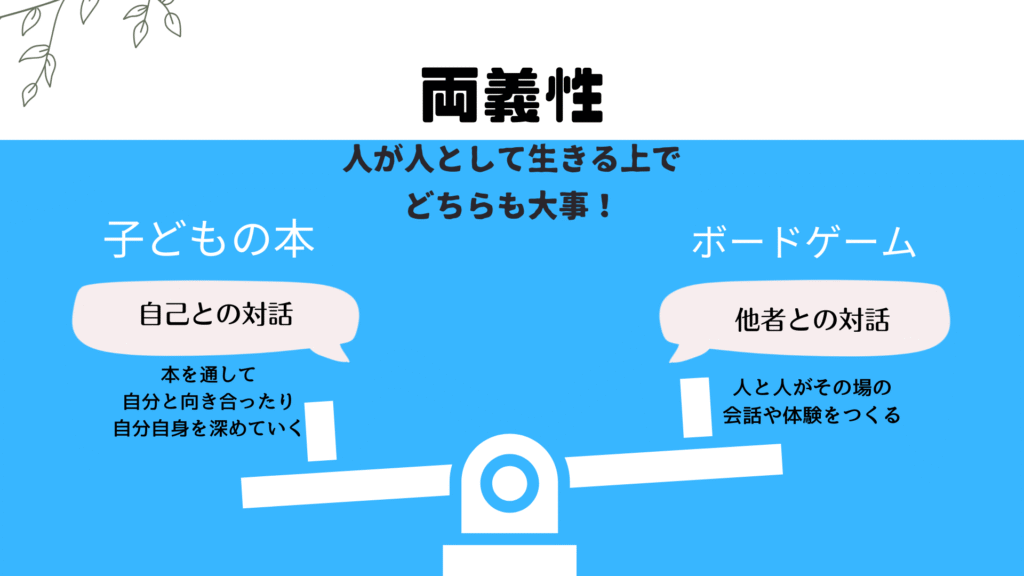

しかしその両者は、「自己の内側を耕す時間」と「人と人とをつなぐ時間」という、互いに補完し合う二つの力を持っています。

ぐるり-ぐるりは、その両方を大切にしながら、子どもたちの見ている世界を少しでも広げるお手伝いをしたいと願っています。

ぐるり-ぐるりの核:本とボードゲームの二つの柱と両義性

ぐるり-ぐるりの活動は大きく二本の柱から成り立っています。

どちらも「子ども」に向けられてはいますが、人が人として生きるうえで大事にしたいことでもあるので少し説明をさせてください。

1)子どもの本 ― ”自己との対話”

絵本や児童書などの本を読むという行為そのものが個の時間を生みます。言葉や絵を通して、子どもは登場人物の感情や選択に触れ、自分の思いを確かめ、心の居場所を見つけます。本を通して”自己との対話”をすることで自分自身と見つめ合ったり、自分自身を深めていくのです。

2)ボードゲーム― ”他者との対話”

ボードゲームはその場にいる他者との繋がりでその場を作るということをしています。ボードゲームを通じて”他者との対話”をすることで勝ち負けだけでなく、ルールに従うこと、交渉すること、順番を待つこと、笑い合うこと。こうした体験はその瞬間の関係性を濃くするので、人と人を繋ぐ最強のアナログツールでもあるのです。

”自己との対話”と”他者との対話”はどちらかが大事というわけではなく、どちらもバランスを保つことが

”人が人として生きるうえで”大事にしたいという意味で二つを柱にしています。

(このようにひとつのものが相反するようにも見える二つの意味や性質を同時に持っている状態を”両義性”と言います)

名前とロゴマークに込めた想い:循環と成長のイメージ

1)子どもの本のぐるり

素晴らしい物語は祖父母から親へ、親から子へ、子どもからさらなる子へと世代を超えて読み継がれます。そのようなる物語は、長い時間を経て人々がぐるり-ぐるりと読み繋いでいきます。ぐるり-ぐるりでは本を単に売るだけでなく、長い年月をかけてさまざまな物語がぐるり-ぐるりと読み継がれていく様子を理想としています。

2)ボードゲームのぐるり

ボードゲームは、その場で手番を回しながらぐるり-ぐるりと回してプレイしていきます。同じ時を共有しながら楽しさも共有しています。そういう意味では”いまここ”の時間だから展開できて共有できるものを大事にしていくことを理想としています。

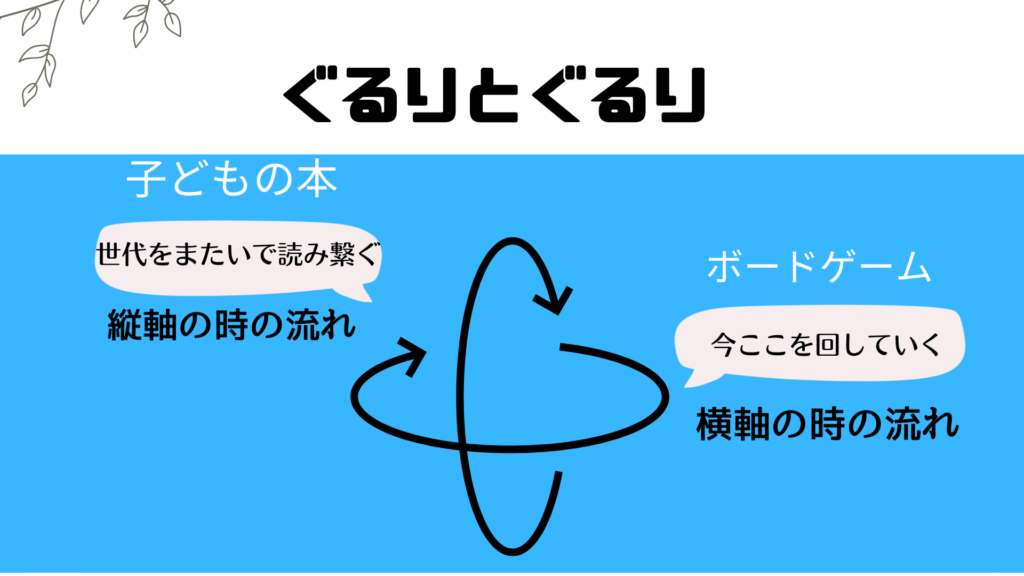

「ぐるり-ぐるり」という言葉は

• 循環性:物語が世代を越えて巡る様子――親が子に渡し、また子が次の世代へつなぐ”縦軸のぐるり”

• 手番の循環:ボードゲームのように手番が回り、場が次第に出来上がるいまここの時間を共有する”横軸のぐるり”

両方に共通するのは「回ること」であり、その回転がつながりを生むという信念です。

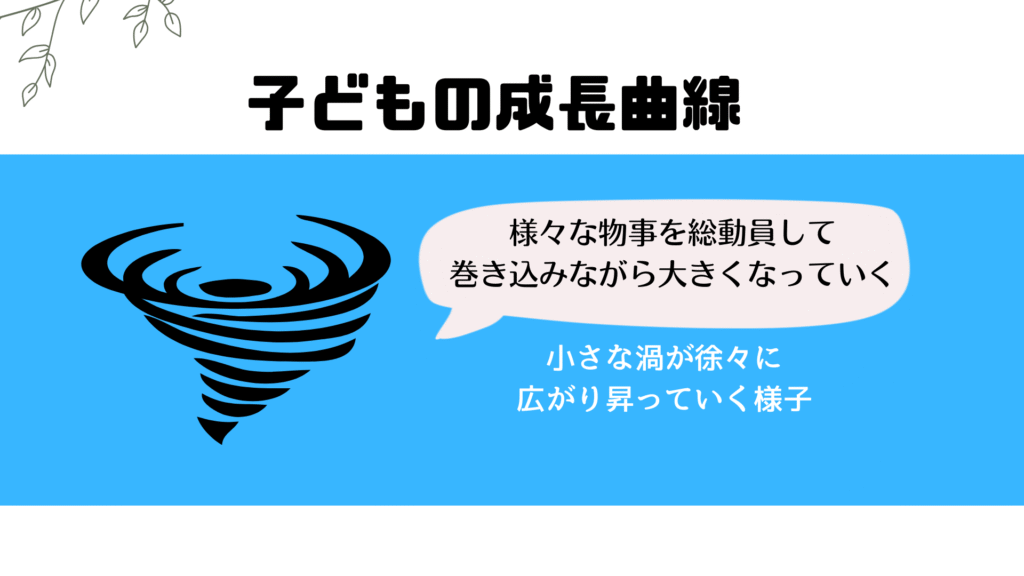

ロゴマークに使われているビジュアルは、小さな渦が徐々に広げていく子どもの成長曲線を象徴しています。

最初は「個」の小さな世界から「他者」という存在に気づき、他者を巻き込んだり、

時には自分が巻き込まれたりしながら、内から外へとらせん階段を登っていく。

ぐるり-ぐるりは、そんな子どもの成長のプロセスを視覚化したものをロゴマークにしています。

さいごに

これは個人的見解でもありますので、さまざまな意見があるかもしれませんが、15年保育士をしてきた私としては子どもが見ている世界が少しでも広がるお手伝いをすることを最大の理念として実行していきます。また霧島市を拠点にしている小さなぐるり-ぐるりがさまざまな方々のぐるりと合わさって徐々に大きくなっていけるといいなと思っていますので、今後とも子どもの本とボードゲームぐるり-ぐるりを応援、ご協力していただけると大変嬉しく思います。